Llevamos mucho tiempo escuchando los padres el mismo mensaje: las pantallas son malas. Y sí, las pantallas, a grandes rasgos, no son saludables. No lo son, y así lo dice la Asociación Española de Pediatría, que las desaconseja completamente hasta los 6 años, en los más pequeños. Pero conviene no quedarse en lo superficial del tema, profundizar y matizar algo en lo que la ciencia incide: a medida que los menores crecen y el consumo de pantallas se hace inevitable, cabe tener en cuenta que no todas las pantallas afectan igual al cerebro adolescente.

Según un estudio recién publicado en la revista Neuroscience, no es lo mismo el consumo de pantallas activas a pantallas pasivas. Es decir, la clave no está solo en cuánto tiempo pasan los jóvenes frente al móvil o el ordenador, sino en cómo lo hacen. Ver vídeos o series de forma pasiva no tiene nada que ver con participar activamente en un juego, programar o crear contenido digital, por ejemplo. En términos cerebrales, una pantalla activa estimula los circuitos de aprendizaje y autocontrol; una pasiva, los adormece.

En este sentido, cabe puntualizar que incluso dentro de lo que se puede considerar consumo pasivo de pantallas hay diferencias: no es lo mismo ver una película en familia que se haya elegido previamente y comentarla con los peques, que dejar la televisión de fondo o darle la tablet cuando estáis todos comiendo en el restaurante. Las connotaciones son distintas también en estos casos.

👉Pantallas, apps y robótica: usar la tecnología para aprender

Detalles del estudio

El trabajo, realizado por investigadores de la Universidad del Este de Finlandia midió por primera vez de forma directa cómo distintos tipos de uso de pantallas se relacionan con la excitabilidad e inhibición cortical; es decir, con la capacidad del cerebro para activarse o “frenarse” cuando es necesario. Los resultados son un aviso claro para familias y educadores: no es el dispositivo lo que importa, sino el tipo de uso.

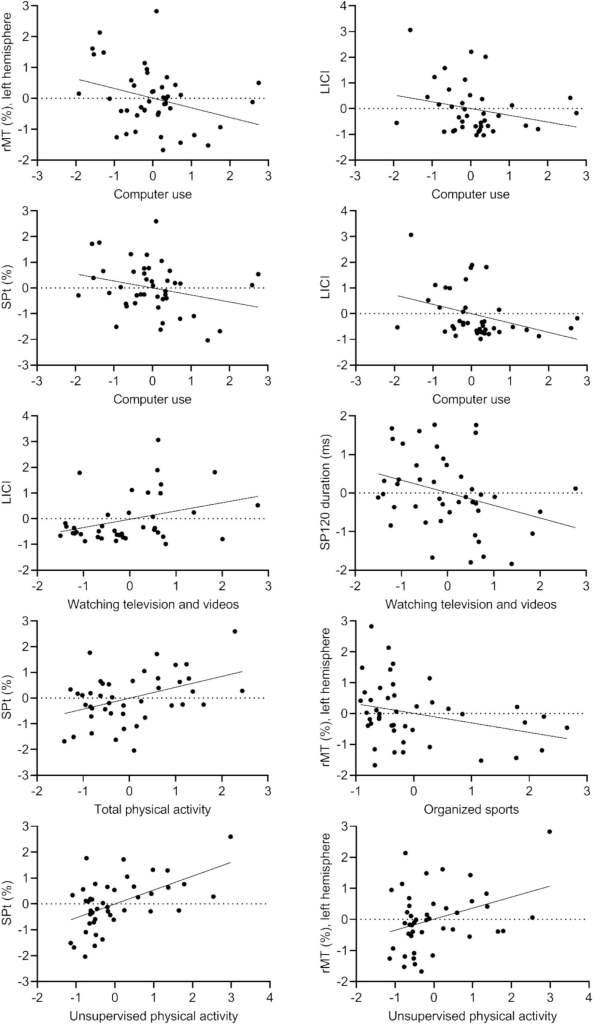

En el estudio, que ha sido liderado por la doctora Hannamari Skog en el marco del proyecto FitBrain y del estudio longitudinal PANIC (Physical Activity and Nutrition in Children), participaron 45 adolescentes finlandeses de entre 16 y 19 años, a los que se les evaluó la actividad cerebral mediante estimulación magnética transcraneal (TMS).

Esta técnica permite observar de forma no invasiva cómo responde el cerebro a estímulos eléctricos, midiendo su equilibrio entre excitación e inhibición —procesos clave para la atención, la regulación emocional y la capacidad de aprendizaje—.

Los investigadores analizaron el tiempo diario dedicado a diferentes tipos de pantallas (ordenador, móvil, televisión y vídeo) y el nivel de actividad física, distinguiendo entre actividad física organizada (deporte en clubes) y no organizada (paseos, juegos espontáneos, actividad libre).

Los resultados mostraron diferencias notables:

- Más tiempo total frente a pantallas se asoció con una menor inhibición cortical, lo que indica un menor control de impulsos.

- Usar el ordenador (considerado una pantalla activa) se relacionó con mayor excitabilidad cerebral y mejor equilibrio neuronal.

- En cambio, ver vídeos o televisión (pantalla pasiva) se asoció con un patrón de inhibición más débil. Esto es, un cerebro menos capaz de “frenarse”.

- La actividad física organizada reforzaba la plasticidad cerebral, mientras que la no estructurada mostraba resultados más neutros o incluso opuestos.

Los investigadores destacan que los distintos tipos de tiempo frente a pantallas parecen influir de manera diferencial en la excitabilidad y la inhibición cortical, y por tanto, en la maduración del cerebro adolescente. Dicho de otro modo: las pantallas activas y el ejercicio físico estimulan el cerebro adolescente, mientras que las pantallas pasivas tienden a aplanarlo.

En paralelo, el estudio también resalta la importancia del deporte como modulador natural del cerebro. La práctica regular de actividad física intensa mejora la comunicación entre las neuronas y favorece un equilibrio saludable entre excitación e inhibición, el mismo proceso que las pantallas pasivas tienden a deteriorar.

Lectura para padres y educadores

El mensaje que se obtiene de la reflexión sobre las conclusiones de este nuevo estudio es que, en la infancia tardía y adolescencia, la clave no es prohibir las pantallas, sino aprender a distinguir su efecto.

El cerebro adolescente vive una etapa de máxima plasticidad en la que se refuerzan o debilitan los circuitos responsables de la atención, el autocontrol y la regulación emocional. Si ese sistema se alimenta solo de estímulos pasivos —scroll infinito, vídeos cortos, series automáticas—, el resultado puede ser un menor equilibrio entre excitación e inhibición cerebral, una combinación que los neurocientíficos asocian a impulsividad, distracción o dificultades para manejar la frustración.

Por el contrario, cuando los adolescentes usan la tecnología de manera activa —para crear, programar, diseñar, aprender o incluso jugar estratégicamente—, se activan los mismos circuitos neuronales que intervienen en el aprendizaje y el control motor.

El hallazgo coincide con lo que ya se observa en estudios previos sobre hábitos digitales: la pantalla activa puede estimular la creatividad y la atención, mientras que la pasiva está asociada a mayor riesgo de ansiedad y fatiga cognitiva.

En la práctica, esto significa que los padres no deben obsesionarse solo con “limitar” las pantallas, sino con darles un propósito: aprender, crear, jugar en equipo, resolver problemas.

Dejar que un adolescente explore un software, diseñe un vídeo o investigue un tema en línea no tiene el mismo efecto neuronal que pasar la tarde viendo vídeos sin fin. El cerebro adolescente necesita movimiento, desafío y sentido, también en el mundo digital.

Referencias

- Hannamari Skog, Sara Määttä, Laura Säisänen, Timo A. Lakka, Eero A. Haapala. Associations of screen time and physical activity with TMS-based measures of motor cortical excitability in adolescents. Neuroscience, vol. 587, 2025, pp. 98–107. DOI: 10.1016/j.neuroscience.2025.09.054